2025年8月23日,第六届“儒学、经学与古代文学”山东省青年学者(代表)论坛暨先秦两汉“文”化沙龙在青岛成功举办。本次会议由中国海洋大学文科处、中国海洋大学文学与新闻传播学院主办,山东省高校“儒家文化与文学关系研究”青年创新团队、中国海洋大学中国传统文化研究中心、“古代文学与传统文化”重点研究团队、先秦两汉制度变革与文学、文献跨学科研究团队承办。来自山东大学、中国海洋大学、北京语言大学、华中师范大学、上海交通大学、郑州大学、山东师范大学、山东财经大学、青岛农业大学、烟台大学、临沂大学、聊城大学、济宁学院等高校的二十余位专家学者与十余位硕博研究生参加了本次论坛。会议开幕式由中国海洋大学文学与新闻传播学院副院长韦春喜教授主持,中国海洋大学文科处席静副处长、中国海洋大学“古代文学与传统文化”研究团队带头人、中国传统文化研究中心主任刘怀荣教授、郑州大学文学院博士生导师、中原文化资源与发展研究中心主任王允亮教授、山东师范大学教务处副处长、汉语言文学专业负责人李伟教授先后致开幕辞。

|  |  |  |  |

| 李伟教授 | 王允亮教授 | 刘怀荣教授 | 韦春喜教授 | 席静副处长 |

本次论坛共分四场。第一场为“先秦两汉‘文’化研究”,北京语言大学刘宗迪教授、烟台大学王继学副教授共同主持、评议。

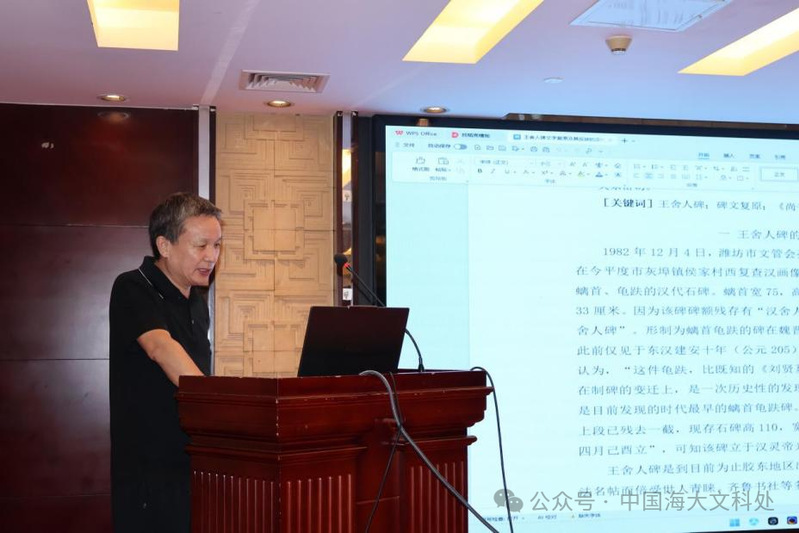

山东大学刘海宇教授《山东昌邑辛置汉代墓葬出土印章释读琐议》一文,探讨了西汉墓葬出土战国文字印章的问题,并指出山东地区所发现的这类例子最多或与该地区知识阶层流行古文经书的儒家文化背景有关。中国海洋大学张新俊副教授《王舍人碑文字复原及其反映的汉代<尚书>欧阳学发微》一文,对东汉晚期王舍人碑进行文字复原研究,探讨其碑文内容与汉代《尚书》欧阳学派的关联。中国海洋大学孙玲玲老师《汉代奏议中的<春秋>之义及其文学意蕴》一文对汉人在奏议中是如何对《春秋》之义进行引用和阐释、不同时期的汉人奏议对《春秋》之义的引用出现了怎样的变化及引用使得奏议具有怎样的文学意蕴等问题展开论述。山东大学博士后董祯华老师以《简牍所见两汉郡县属吏‘兼掾’与‘兼史’初探——从尹湾汉简‘赢员’谈起》为题,分析了西汉郡县员吏和掾史属吏群体,进而讨论尹湾汉简所见“赢员”性质,及其与汉简文书末尾签名简所见“兼掾”“兼守属”等称谓的关系。济宁学院赵永江老师的报告题目为《剩义与胜义:钱锺书的<汉书>阐释》,论文认为钱锺书笔记中的《汉书》典例形成了多层次的“互文”,梳理这种互文关系有助于理解钱锺书手稿与《管锥编》成书的关系及其对传统史部著述的研究。中国海洋大学薛昊博士以《西汉奏议文与博士制度的互构共生》为题,立足原始文献,结合制度史与文学史视角,论证西汉奏议文与博士制度之间存在深层次的互构共生关系。

|  |  |  |  |  |

| 薛昊 | 赵永江老师 | 董祯华博士后 | 孙玲玲老师 | 张新俊副教授 | 刘海宇教授 |

论坛第二场为“经典文献与文本研究”,山东大学伊强副教授、山东财经大学宋红霞教授共同主持和评议。

北京语言大学刘宗迪教授的报告题目为《昆仑何在?——<山海经>昆仑地理考》,文章详考《山海经》的地域范围和《山海经》关于昆仑的记载,断定《山海经》所述实为上古山东地理,昆仑即泰山。中国海洋大学韦春喜教授以《<七发>‘要言妙道’文本发疑与立意考辨》为题,对今本《七发》“要言妙道”部分是否存在佚失的可能、第七事部分为何有孟子“持筹而算之”的文本设置、这种设置蕴含的深意及前后“要言妙道”具有怎样的性质区别展开论述。青岛农业大学蔡连卫副教授以《<儒林外史>的农民书写与文学隐喻》为题,从《儒林外史》农民形象的书写入手,深入探究农民形象的文学隐喻及其审美功能,揭示了当时的知识分子问题和社会问题。华中师范大学樊宁副教授《学术史视野下批校本的价值及研究方法》一文,以清人经书批校本为中心,从三个方面详细探讨了批校本在清代学术史中的研究意义。上海交通大学副研究员刘思亮老师的报告题目为《<山海经>文本整理的回顾与检讨》,对《山海经》的版本、校本替换、订正补缺、重正句读、出土文献参舆校勘及碑刻、写卷、回流字等的利用等问题进行详细探讨。中国海洋大学刘明川博士《科举视域下唐宋落第酬赠诗的书写流变》一文从制度与文学视角考察唐、宋落第酬赠诗的因革与流变。中国海洋大学硕士研究生阴一铭同学的报告题目为《人神交融——<太平广记>‘神’卷中的山神故事分析》,文章以《太平广记》“神”卷中的山神故事为主要研究对象,探讨了山神形象、故事分类及叙事特征。

|  |  |  |  |  |  |

| 阴一铭 | 刘明川 | 刘思 亮副研究员 | 樊宁 副教授 | 蔡连卫 副教授 | 韦春喜 教授 | 刘宗迪 教授 |

论坛第三场为“儒家经典与文学研究”,青岛农业大学蔡连卫副教授、华中师范大学樊宁副教授分别主持和评议。

山东大学伊强副教授《铜山伊庄画像祠堂题记中的<孝经>说解体例及异文考述》一文,认为题记中对《孝经》经文的说解部分,与传世的孔传、郑注皆有不同,或许是某一亡佚的《孝经》说解本。山东师范大学李伟教授的报告题目为《‘贬屈论’的六朝之变——兼论与‘盛世文学理想’的文化关联》,通过分析汉唐之间典型化的“贬屈论”认识之差异,追溯其中何以形成如此观念变迁的文化动因,深入剖析“贬屈论”的六朝之变的“然”与“所以然”。山东财经大学宋红霞教授《清代学者何焯的学术渊源》一文在全面调查文献的基础上,从何焯的师承、虞山派学者的影响等角度来探求何焯的学术渊源。烟台大学王继学副教授《钱锺书对偏离<诗经>诗篇本义的经学注解之价值的肯定及其启示》一文,分析了钱钟书在《管锥编》中对偏离《诗经》本义的经学注解的肯定,指出这些注解虽偏离本义,但具有认识价值和文学研究价值,为《诗经》研究提供了新的视角和启示。中国海洋大学薛国礼博士的报告题目为《时局变迁与学术渊源视域下宋濂文学观念与实践的承变》,探讨了宋濂文学思想与创作如何接受时局变迁与学术渊源的双重影响。中国海洋大学硕士研究生刘子钰同学《董仲舒天人观念与汉儒‘大我’意识的构建》一文立足董仲舒著述,从物质自我、社会自我、心理自我三个维度切入,探究其学说参与汉儒“大我”意识构建的内在逻辑。

|  |  |  |  |  |

| 刘子钰 | 薛国礼 | 王继学副教授 | 宋红霞教授 | 李伟教授 | 伊强副研究员 |

论坛第四场为“文史互证与跨学科研究”,山东大学刘海宇教授、中国海洋大学张新俊副教授共同主持、评议。

郑州大学王允亮教授《经典阐释与时代风尚——汉代<尚书>学‘上祭于毕’歧说诠解》一文,认为“上祭于毕”的两种解释:祭文王墓和祭毕星,均非原意,而是时代风尚影响的结果,反映出不同时期的文化背景和社会特点。中国海洋大学解树明副教授的报告题目为《乾隆石刻<耕织图>的图文重构及政治隐喻》,认为乾隆石刻《耕织图》的刊刻将清代帝王重农、劝农的理念推向了高峰,其深层的意义是维护了清王朝政治统治的正统性与合法性。中国海洋大学周硕老师《孔家坡汉简日书<岁>篇‘十二月令’章新探》一文,分析两种神煞运行及相关数术背景,认为其与医占、兵占材料密切相关,可校正文献文句。临沂大学葛恒新老师的《峄山刻石的解读类型及其思维模式——兼论字拓本的逆构问题》一文,揭櫫了古人对于峄山刻石的解读类型、态度倾向、解读思维,从而深层体贴前人的认知维度与思维模式。中国海洋大学董方伯老师《北魏明堂的营建与辩论——从‘平城到洛阳’的一个文化史观察》一文,以“明堂”这一特殊的象征性建筑为视角,观察北魏文化之变迁。聊城大学王东辉老师《舞蹈纹彩陶盆与秦简‘连行’巫术》一文,探讨了舞蹈纹彩陶盆纹饰的文化内涵,认为其与秦简“连行”巫术相关,是用于厌劾鬼怪的丧葬用品,探讨其与西北地区丧葬习俗的联系,指出其文化传承与演变。中国海洋大学刘国钦博士的报告题目为《‘双重形象’衍生下的<列子>人物谱系建构》,探讨了《列子》中“双重形象”笔法,分析其在集体创作中形成人物谱系的过程,揭示其叙事基础与文学价值,认为《列子》人物谱系具有独特性与体系性。

|  |  |  |  |  |  |

| 刘国钦 | 王东 辉老师 | 董方伯 老师 | 葛恒新 老师 | 周硕 老师 | 解树明 副教授 | 王允亮 教授 |

四场主题报告结束后,论坛由解树明老师主持进入自由讨论环节,与会学者们就会议报告中感兴趣的话题展开了深入交流。

四场主题报告结束后,论坛由解树明老师主持进入自由讨论环节,与会学者们就会议报告中感兴趣的话题展开了深入交流。

供稿:古代文学与传统文化研究团队