为追踪国际前沿研究趋势,推动二语习得跨学科创新,5月15日至5月28日,中国海洋大学GenAI与二语习得学术周在中国海洋大学外国语学院顺利举行。本次学术周由中国英汉语比较研究会二语习得专业委员会、中国海洋大学文科处、外国语学院主办,二语习得跨学科研究创新团队、山东省二语习得跨学科研究文科实验室承办。

本次学术周以生成式人工智能(GenAI)与二语习得的深度融合为核心议题,特邀香港理工大学李少锋教授、美国宾夕法尼亚州立大学陆小飞教授两位国际知名专家,联合团队杨连瑞教授、陈颖教授、刘颖颖副教授共同完成9场主旨报告。此外,在读硕博研究生在平行论坛中展示了最新研究成果,围绕GenAI在二语习得领域的创新应用展开系统研讨。

团队负责人杨连瑞教授在学术周开幕报告中,以《人工智能体何以赋能二语习得?》为题,系统阐述了大语言模型的研究进展与应用前景。杨连瑞教授从研究发展趋势、理论视角、研究主题、设计方法及赋能效果五个维度进行全面剖析,指出当前研究虽关注度攀升,但整体仍处起步阶段。报告提出三个关键建议:首先,应着力拓展大语言模型在语言教学中的应用场景,推动技术与教学的深度融合;其次,需要加强理论研究,构建适应智能时代教育需求的二语习得新理论体系;最后,强调广大师生应当以开放包容的态度,积极探索大语言模型在教学实践中的创新应用。杨连瑞教授指出,人工智能技术已展现显著赋能效果,其与语言教育的深度结合有望成为重要发展趋势。

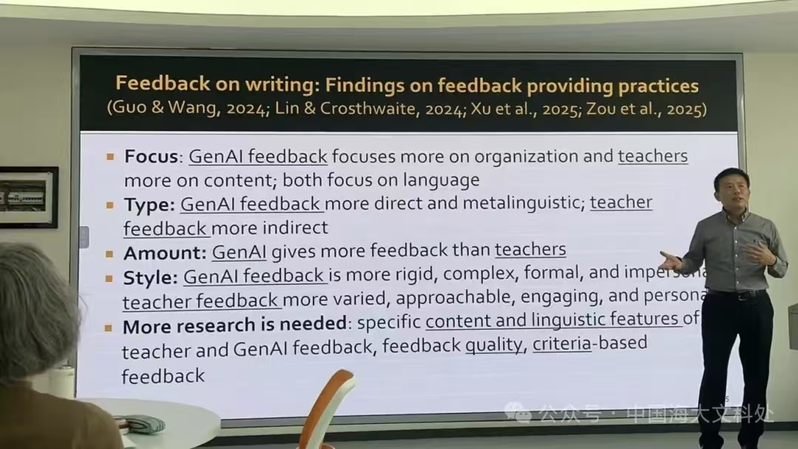

李少锋教授的三场讲座内容紧贴当前语言教学的前沿问题。前两场讲座聚焦于生成式人工智能与二语写作,全面探讨了GenAI在写作教学中的多重潜力与挑战。题为《生成式人工智能与二语写作》的讲座总结了自ChatGPT问世以来有限但增长迅速的研究成果,围绕AI素养(AI literacy)、指令优化(prompt engineering)、输出评估(output evaluation)和伦理问题(ethics)等新兴概念展开探讨。题为《书面纠错反馈与生成式人工智能:研究、实践与未来方向》的讲座则聚焦生成式AI在提供书面纠错反馈中的作用。第三场讲座《任务型教学法的方法论》围绕任务型教学的三个阶段——任务前、任务中和任务后——系统梳理了关于任务规划、任务复杂度、任务重复和形式聚焦等关键主题的理论与实证研究成果。

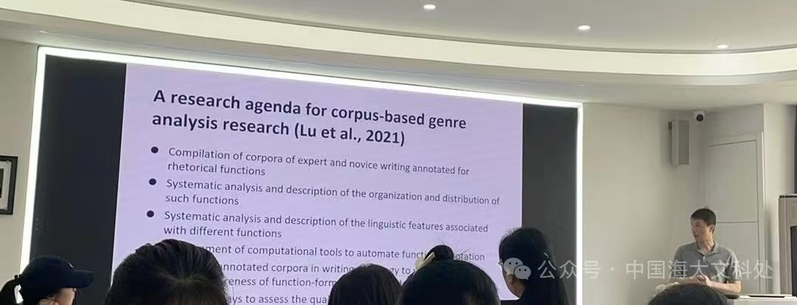

陆小飞教授的三场讲座紧扣语言教学与评估的前沿议题,系统呈现了生成式人工智能与语言特征建模融合的最新研究进展。题为《体裁教学遇上生成式人工智能:微调与动态评估能带来哪些助力?》的讲座从理论视角出发,探讨了生成式AI与体裁教学法的整合路径。第二场讲座《基于词义CEFR等级开发细粒度词义感知型词汇复杂性指标》聚焦词汇复杂性测评的精细化问题。第三场讲座《基于语言特征与大语言模型的口语与写作测评研究》梳理了自动评分研究从构念驱动方法向融合大语言模型的演变路径。整体来看,三场讲座为AI赋能语言教学与评估提供了坚实的理论基础与方法启示。

陈颖教授的讲座紧跟生成式AI在语言教学中的最新应用,聚焦学习者与AI之间的动态互动过程,探究了学习者如何主动发起、寻求并与人工智能生成的反馈进行动态交互。研究发现,学习者通常会主动使用多种AI工具,灵活调整提示语以获取针对性的反馈。他们更倾向于采纳词汇、句法及内容扩展方面的建议,而对于逻辑结构类反馈的接受度相对较低。

刘颖颖副教授在题为《ChatGPT修改对二语个人陈述写作中作者声音建构的影响》的讲座中,探讨了生成式人工智能对高风险学术写作体裁中作者声音的重塑效应。作者声音作为身份、立场与态度的语篇体现,在个人陈述这种强调自我表达与身份认同的写作类型中至关重要。研究呼吁在学术英语教学中引导学生理性使用AI工具,在语言优化与作者声音表达之间寻求平衡,提升语言质量的同时保留个体风格。

在平行论坛,王健等8名博士研究生以及王玉婕等3名硕士研究生围绕语言认知与加工、GenAI辅助语言学习、概念迁移、二语语用教学、语言损耗、语篇连贯等议题和研究进行了详细汇报,展示了硕博生学习和研究的阶段性进展和成果。几位教授对汇报进行了细致点评,与会人员就相关议题展开了深入、热烈的交流与研讨。

5月28日,随着最后一场讲座的结束,中国海洋大学GenAI与二语习得学术周圆满落下帷幕。本次学术周历时两周(5月15-28日),通过9场主旨报告和11场平行论坛汇报,系统探讨了生成式人工智能与二语习得研究的前沿议题。学术周呈现出三大显著特色:一是研究议题紧跟国际前沿;二是研究视角多元创新;三是学术交流深入高效。本次学术周为人工智能时代的二语习得研究开辟了新视野,为二语习得研究范式的革新提供了重要契机,将有力推动智能时代的语言教育研究创新发展。

供稿:二语习得跨学科研究团队